2010: A Design Odyssey

我们的现在从未像过去对未来所期待地那样美好,2010 我们还生活在地球之上。

如果深入其里,我们会在追溯过去之后依然对现在感到愉悦,并对现在的未来作出更美好的期待。

WWDC 2010 上 Steve Jobs 介绍了最新一代 iPhone 即 iPhone 4,在演示 FaceTime 可视电话功能的时候, Steve Jobs 再一次在现场拨通 Jonathan Ive,两人非常欣喜地感叹,伴随他们成长的那些乐观主义科幻的梦想,“It’s real now!” 你感到激动了吗?我想多数人并不会跳起来说:“啊,终于实现了!“ 当这个人人熟悉的想法经过老长的时间终于变成现实,这一刻它已经进入平常了。

或许科幻的魅力就在于憧憬和期许,恰如设计是对未来的一种试探。

iPhone 4

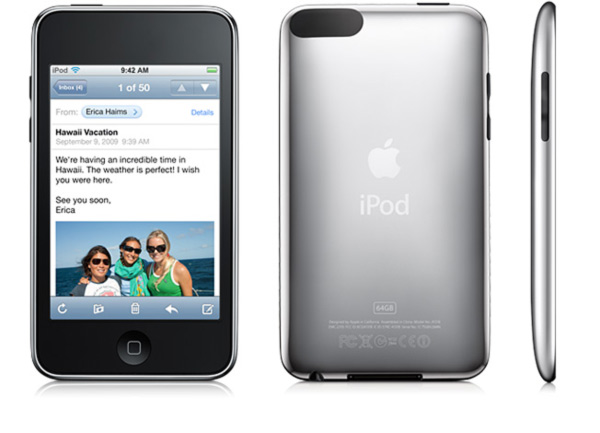

iPhone 4 上市才三天就卖出了超过 170 万台,并且还是在供货不足以及白色款因制造原因未能赶架上市的情况下,频繁报道的天线问题也似乎并没有带来多少影响,势不可挡。

如果将汽车设计中的 Evolution 和 Revolution 划分关系引入 iPhone 来评价这次升级,也就是说从 iPhone 自身的发展历史作为主线来看,那么 iPhone 4 无疑是一次 Revolution ,Apple 也打出了“This changes everything,Again.”(“再一次,改变一切。”)的口号。

iPhone 4 是如此的不一样,尤其与其前身们作比较,从弧线到直线是非常大的一个转变,它直接关系到人们的一些细微体验,比如说弧线是有机的,直线则是抽象的,那么两者能承载的形体感外延是完全不一样的,这也就是说为什么将 iPhone 4 和 iPhone 3GS 放在一起,人们会觉得 3GS 更像玩具。

除了 FaceTime ,由前置摄像头带来的可视电话功能,iPhone 4 在硬件及 iOS 4 的软件功能上更新不少,高分辨率的 Retina 显示屏 内置的陀螺仪传感器,500 万像素带闪光等的摄像头,升级的芯片和内存,多重任务处理系统,高清摄像和编辑等等。

作为消费类电子产品公司,Apple 给人们的感觉就是它的创新总是体现在应用层面,就像 Steve Jobs 的很多名言是引用而来的,所以当人们以及简单的“创新”去检阅 Apple 的产品的时候,总会说“那谁谁谁已经做了”,Apple 不是第一个,但是如 Apple 所说的是第一个做好的,比如复制粘贴功能和多任务处理等等。First to Do It 和 First to Do It Right 体现在另一面,即人们很少用“机皇”之类的词语来称呼 iPhone ,即是说人们并不在意 iPhone 的硬件配置参数,或者说在 Apple 产品上这个概念并不会有鲜明的体现。但是,现在 iPhone 4 的 Retina 显示屏却突破了这个成见,每英寸 326 像素的超过人眼识别力的最高配置,让人感觉到一些改变,因为它超出了“right”这个范畴。

总之,iPhone 4 是如此的不一样。

iPhone 4 它不像 Apple

iPhone 4 在发布前遭到了严重的泄漏事件,在官方发布前人们都已经对它有较清晰的认识了,无论是在确定是不是真的新款 iPhone 之前,还是确定了之后,还是在 Apple 正式发布 iPhone 4 甚至是销售之后,人们总是有这样一个想法,就是“它不像 Apple (一贯)的风格”。

优秀的设计总是会给人们带来明确清晰的印象,在感官层面它就是人们以“风格”称呼的东西,Apple 贯穿全产品线统一的设计理念和风格,让人们的这种印象和认识更加清晰,或许无法详细地表达,但是可以感知得到。

我们曾从曲线这一角度对 Apple 设计的改变历程作出过解读,由此我们也可以体会到 Apple 产品线中的设计统一性,从大尺寸的 iMac 到小尺寸的遥控器,从曲线到直线的硬边结合,到 Unibody 式的由内而外的整体感,等等。

但是 iPhone 4 粗略看上去却是如此的不一样,甚至有很多人会说更像 Nokia 的设计,因为 iPhone 4 采用了三明治式的层叠式设计,而不像 Apple 的其他产品那样,要么是前壳包络后壳,要么是后壳包络到前壳,或者完全的整体式。似乎这种三明治式的设计将强调整体感的 Apple 设计风格剔除的非常干净。

它也不是 Unibody 式的设计,当 Apple 推出 Unibody 并在各产品中发展开来,人们希望看到这种熟悉的设计。

iPhone 4 整个产品上没有我们熟悉的曲线,或者说只有一个方向上的平面内曲线,最明显的即四个圆角,人们所认为的 Apple 产品应该有像 iPad 背部一样的曲面。在曲线进化历程那篇文章中我们将类似 iPad 背部曲线称作是 New Edge 时期,而 iPhone 4 看上去又回到了理性主义时期。

iPhone 4 对整体感的违背不仅出现三明治非 Unibody 式的整体设计中,甚至在细部都出现了缝隙,即中间件一圈的金属件是分件的,由三片组成的,使其尤其像 Nokia 之类的传统手机式的设计,而且音量调节按键也出现的分离,结合基本形状圆形以及圆角四边形的运用,以及元素的增多比如前置摄像头的圆形之类,看上去更像上世纪或者说是现代主义风行时期的风格。

为什么?

解读 iPhone 4 设计的困惑

大众对设计的有意识非主动认识行为通常停留于表象,因为作为消费者,他们是设计服务的对象,而不需要去主动探索设计而从中获取自己的所需。如果说设计需要说明书式的一步步指导消费者来认识,即抛弃个体主动感官体验,则应是人类进化到智慧体时代了,当一个设计需要明确贴上“这是设计”这个标签之时,要么是这位设计师的粗浅,要么社会扼杀所有个体性进入荒诞期。

当大众对设计认识从有意识非主动进入到主动认识的时候,比如当人们不是在使用或消费设计,而是去谈论或者思考设计的时候,由消费者或者说业余的身份背景决定,基于表象知识的积累,就会让其对设计的理解带来一些问题。

比如,只认识到设计的“其中之一”性,导致他对设计表达方面的重视,即将对设计的认识更向艺术方向靠拢。人们会认为设计师的工作就是,灵感一来一挥而就它就成了,因为对比工程师的工作,它更有无中生有的因素,认为设计的结果未必一定要如现在这样,只不过它是经过选择决定的。

实际上,很多设计师或者说每个设计师有一段时期是这样的,或者说刚入道的设计师,尤其是认为自己创意四溢,逮什么就能做出一个优秀设计的时候,而当问起“为什么这样设计”的时候,答案就是“就这样”。

的确,设计并不是一个有着明显单纯的线性特征的工作,它面对很多抉择,当对一路中遇到的各种选择项没有能力进行选择的时候,就出现“这样也是一个好设计”“那样也是一个不错的设计”这种情况。“设计” 从这个词来理解,它天生有目的性,即动机,必须要有驱使,而且原始驱动的强度很大程度决定了设计的结果。如果有人说“你给我设计一个东西,怎样都行”,这是成就不了任何设计的。

好的设计是收敛的,即能体现出它的“其中唯一”性,如果一个设计让人们抓不着头脑,无从理解,那么它是一个不成功的设计。

设计有它的线性特征,而它的逻辑源自于动机,也就是对“为什么要这样”这个问题的追问。当然设计中的线性逻辑,即从动机到结果的路线并不像工程设计中那样鲜明,因为设计不是科学,动机也是模糊的,比如说“新一代的 iPhone”。

Apple 的设计有着清晰明确的形象,我们可以称它有很好的收敛性,尤其是现在的 Apple ,可以比较 New Edge 时期和浪漫主义时期的设计,Apple 浪漫主义时期的设计就像刚解放的青春期,更重的表达性上的特征,更淡的“其中唯一”性,没有太强的“增之一分则太长 减之一分则太短”的感觉。

我们可以很清晰的理解 iPad 为什么要那样设计,但是 iPhone 4 为什么要这样设计,我们一时之间还有很多困惑。

首先可以肯定的一个动机就是 iPhone 需要新的设计,尽管在 iPhone 4 出现之前,人们仍然满意于 iPhone 3GS 的设计,Apple 的产品也不单纯靠样式的丰富来获取消费者的亲睐,但 iPhone 毕竟是消费品,两年时间对于一个标榜时尚的电子消费品来说是非常长的时间。“需要新的设计”是最主要的动机之一,那么它经过怎样的路径达到最后的结果即三明治式的设计呢,与前一代以及其他 Apple 产品有着显著的差别。在动机和结果都明确的前提下,如果不能描出它们之间较明确的路径,那么我们就不能说这个设计是收敛的。

但是从我们非制作者的角度去寻找这些路径在 iPhone 4 上变得很困难,也就是解读 iPhone 4 设计的困惑所在。如果按照一般的认识,我们会认为新款的 iPhone 会保留 Apple 产品中鲜明的曲线特征,以及由 Unibody 进化而来的整体感,就像 iPad 那样,当然由于手机这个产品的特殊性,使得完整形状的金属比如铝制背壳的使用可能性不大。人们喜欢 Unibody ,Apple 也着迷于 Unibody 工艺,这一点我们从遥控器到 iPad 背壳的内部梯田式结构特征设计中可以体会到,那么在新款 iPhone 手机中使用这个工艺看上去也是自然的。既然不能像 iPad 那样设计背壳,那 iPhone 上那部分可以使用 Unibody 呢,内部结构件是可能的,因为有一块很大的金属衬板以及很多系链托架结构。

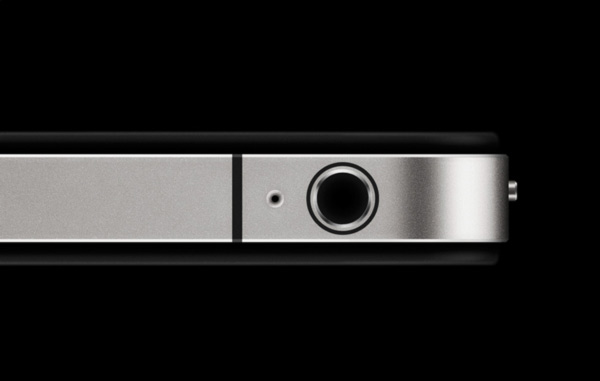

新的设计是因为内部结构决定的吗?iPhone 4 有着非常紧凑的内部设计,整体厚度只有 9.3 mm,而且为电池提供了非常大的空间。通常曲线和弧面设计是在牺牲空间而获取形体上的独特性,比如需要额外的支撑结构件,或者会给装配带来困难,有时甚至牺牲细小处的美观来保证整体的美观,设计是权衡取舍的结果,如果前几代的 iPhone 的整体弧线让细节之处比如各种插孔,就有明显的妥协迹象,会带来一些不悦。Apple 网站上的 iPhone 4 图集现在有手机的上下左右前后各个角度展示而且是刻意展示,而以前几代的 iPhone 的官方图集不会有耳机插孔的特写。

是因为新的天线设计决定的吗?看上去反而觉得天线设计是妥协的结果而不是驱动,只不过天线设计促成了 iPhone 4 上那三道黑线的,或许因为天线的原因使得 Unibody 式的中间件设计变得不太可能,而间接导致了最终的设计。

是材料的原因吗?材料是改变设计的一个非常重大的因素,如果改变了材料,设计必定会随之改变,即使想法设法将新的材料特性整合到原来的设计之上。iPhone 4 前面面板使用了高强度的玻璃,前壳使用玻璃是必然的,而后壳启用玻璃材料则是突破性的,是因为这个突破带来了整体设计的改变吗?似乎也解释得通,因为使用了玻璃材料,就很难再设计弧形的背部,无论是背壳与外部的接触比如防跌落之类,以及与内部结构的配合比如必定带来更复杂的支撑结构设计,都决定了平面背部是最优的选择。如果背部采用了平面式设计,那么整体就朝着目前 iPhone 4 的样子发展了。也有可能是设计决定了材料,即现有这个三明治式的设计,而后才有玻璃材料的使用。

是 Apple 的设计哲学决定的吗?可哲学是生成不了实体的。

解读是对设计过程的一个逆向工程,基于推断和猜测,iPhone 4 的设计解读并不像 Apple 其他产品那么容易。

走近看 iPhone 4

我们粗略看 iPhone 4 的时候,觉得它太一般了,它没有了 Apple 设计的品质,其实这个“没有品质”的评价是出于它缺少了那些熟悉的明显的识别元素,或者是觉得像其他品牌的设计了。

而当我们仔细看的时候,可以从中发现 Apple 一贯的设计品质和执行力。iPhone 4 上的 Sim 卡槽,和 iPad 3G 上的一样,看上去很简单,但我们似乎看不到间隙,而它是一个全活动的部件,尽管 iPhone 一代和 iPhone 3GS 的 Sim 卡槽配合间隙也非常小,但由于材料的特性以及沉孔式的设计,一下就体现出 iPhone 4 的制造品质。

Apple 在官方图集中不厌其烦地展示 iPhone 4 各个角度的特写,展示每一条倒角边,这些倒角边看上去只有 0.2 mm 左右,无论是内边缘还是外边缘都作了这样的处理,可以称作是精密加工。

中间金属件的边缘超出前后壳边缘大约有 0.8 0.6 mm,无疑这是有较强企图的一个设计,它增强了整体和硬实感,就如前后壳是贴到一个金属块之上,而不像是一圈金属饰条镶嵌到机身之上,同时它能在一些跌落中起到保护作用,比如不会损伤前后盖的配合结构或者对内部的影响,并且增强把握性能和手感,边缘可以让手有更强的意识。而且让手机的正视图效果更好,如果没有这么一圈金属边,正视图将会非常平白,平白并不一定与是否有这些外形特征有关,比如 HTC 的一些机子也有很多“外形设计”,但给你的感觉就是“一块大屏幕”,而是看这些外形特征是否能表达出产品的内在。

关于那三条黑色分割线,也是人们看到泄露机器图片之后困惑最多的地方,因为“这看上去太不像 Apple 了”,Steve Jobs 在发布会上专门作了解释,说总共有三条黑线将金属带分成左右两部分,他们既是手机结构的基础,同时也是手机的天线,左侧较短一条是 Bluetooth, Wi-Fi 和 GPS,右侧是 UMTS 和 GSM,也就是说右侧的黑色分割线为为平衡左侧而作的一个装饰设计,Steve Jobs 称其为非常牛和酷的工程设计,我想他指的不全是这个想法和实现,还包括它的工艺。

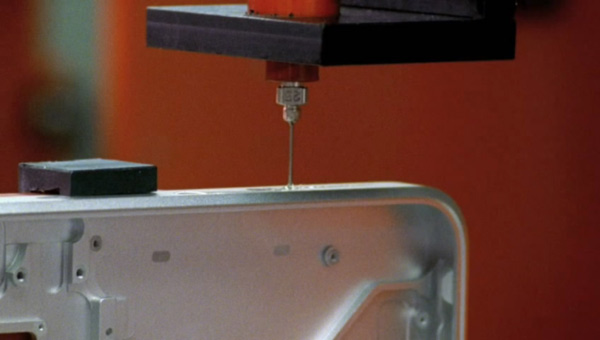

前面我们说到 iPhone 4 上的精密加工,Sim 卡槽上难以辨识的配合间隙,而这三条黑色分割线更甚,因为看上去它没有间隙。那三条黑色塑料分割条不是装配上去的,而是直接将金属条放在模具内直接注塑上去了,所以看上去是如此的天衣无缝。

这些金属条是 Apple 自己研发的不锈钢合金,5倍于标准钢的强度,它们先经过锻造而后装配起来进行注塑(上图所示的毛胚件应该是左侧即带音量调节按键的那一条),即完成那三道黑色分割带,然后才是 CNC 加工,这就是为什么我们看到塑料和金属是如此浑然一体的原因。

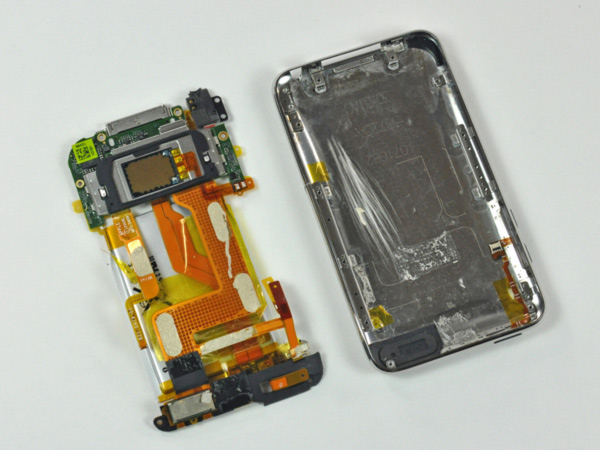

iPhone 4 的高分辨率 Retina 屏幕给人们带来的巨大的冲击,纷纷被其征服,人们提到它的显示效果如同印刷一样,如同印刷在玻璃上,而不是玻璃下,很多人说到 iPhone 4 屏幕的这个特性,就是似乎分别不出屏幕和玻璃,它们之间是没有距离的。Apple 确实在屏幕和玻璃之间加了一层光学薄片,这样不仅可以解决水汽或灰尘进入玻璃和屏幕之间的间隙这个常见的问题,而且提高了显示效果,感觉玻璃就是屏幕一般,加上 Retina 屏幕的高对比度,效果更出色。并且,这也改变了屏幕部分的结构,可以和 iPhone 3GS 和 iPod touch 相比,后两者的屏幕和玻璃是很容易分开的,虽然和其他手机一样它们都有排气结构设计,但水汽和灰尘问题还是能够发生,而 iPhone 4 则是将玻璃和屏幕牢牢贴合在一起,连 iFixit 都没有拆开它,这或许带来一个问题就是维修的时候,如果玻璃损坏那么前面板的整体都要更换,Apple 敢于在这一点上进行取舍,是因为运用了高强度玻璃—直升飞机和高速火车上挡风玻璃一样的材料,经过化学坚固使其硬度是塑料的20倍,坚固度的30倍。

简单说,iPhone 4 是一个精工之作,如同 Unibody 工艺一样,将精密工艺带入到大众消费品上。此前将此同一理念使用到手机设计上的并不少,各种面向小众的高端手机,比如强调钟表制造般工艺的 Motorola AURA ,早于 Apple 使用整铝雕刻的 Porshce Design 设计的 P’9521 ,但 iPhone 4 与它们不同的是,精密工艺是 iPhone 4 的内在,而不是外在装饰或标签。

iPhone 4 的工艺品质是内在的,那么消费者能认识到它的价值吗?这个问题也是设计中经常会问到或者被问到的,消费者当然不会去关注那个倒角边是零点几毫米,那个又是使用了怎样的加工工艺,但是品质是可以体会得到的,也许这种体会是潜在的,不可表达的,但是能够感受得到。

Jonathan Ive 在和 Core77 的一个简短交谈中说到,“人们对一个设计的感受,不管怎样它都是是主观的,但客观地说,制造公差是可被感知的。我们坚信这一点,所以从设计最开始我们就朝着这些目标努力。”

我们从人们对 iPhone 4 的使用体验中之中可以明显看到他们对这种品质的认可,如 Core77 对 iPhone 4 第一印象中说到的,通常我们碰到的情况是一个产品实际不如效果图,或者照片,这也是我们使用 CAD 软件做设计经常碰到的一个问题,但是 iPhone 4 却是相反,照片无法表达出实机的质感,需要用手来感觉,而不是眼睛通过图片来获取。

好木匠不会在柜子背面使用烂木头

Gizmodo 不久前有一篇文章 Apple Design vs Apple Engineering ,挖出了 Apple 的一些往事,在 1981 年 Steve Jobs 对工程师在一次会议上展示的(印刷)电路板发表了自己的看法,“那部分真的很漂亮,但看看这些存储芯片,太丑了,线靠得太紧了。”一位工程师说:“谁在乎电路板的看起来怎样,唯一重要的是它运作的如何的好,没人会去看电路板。” Steve Jobs 强烈地表示:“我会去看,我想让它尽可能的漂亮,即使它藏在盒子内,一位优秀的木匠是不会在橱柜的后背上使用烂木头的,即使没有一个人会看见它。”另一位工程师说:“因为存储总线这是很难规划的地方,如果我们改变它,也许电路就不能很好的工作了。” Steve Jobs 说:“让我们另做一块漂亮的,如果不行就改回来。”最后,浪费了5000美元做了一块符合 Steve Jobs 审美的但不能工作的板子,最后还是回到了原来的设计。

这是一个经常会被讨论的话题,比如漂亮的飞机和牛逼的飞机之类,我想我们应该脱离开单纯辩论,跳过一部从一个新的角度来思考这个问题。

我们先看 iPhone 4 的内部结构,非常漂亮,看上去每一个元件都在它最合适的位置,所有的元件又都非常有秩序的组成一起,与之相比的其他甚至是前几代 iPhone ,它们的内部就好像是经过很多次被动的妥协而拼凑在一起。或许是最漂亮的手机结构设计,甚至可以说它比 iPhone 4 的外在更要美,此刻我们说到的美事实上与外在的美是两个概念,就像说最牛逼的飞机是最美的这个“美”,简单说,我们可以称之为“工艺之美”。

更多拆解图片可见 iFixit 。

在 iPhone 4 内部看不到普通样式的 PCB ,多数手机都习惯于一大块的板子设计,而 iPhone 4 看上去将一个个某块包装得非常整齐完整,再非常紧凑有理有序的装配起来,就和外观设计一下“增之一分则太长 减之一分则太短” ,每一寸的空间都从整体的角度经过精心设计,加上不锈钢框架作为结构最原始的承载(那些经过 CNC 加工而成的特征),以及整体平面直线型设计带来空间上的利用率以及元件安置的水平性,精密的工艺之感立马呈现。

“工艺美”是一个较难阐述的主题,可以指完美和彻底地执行功能的实现,也可以在功能实现的基础上经过“设计”的,这个“设计”主要是针对工程的,它不是附加的,或者如开头所说,这个“设计”是经过明确的线性逻辑路线取得的。

在人们印象中,Apple 产品的内部与外表一样设计的漂亮,比如说 Mac Pro 就是一个很好的例子,但是如果我们从 Apple 自己的产品中去比较它们内部结构的设计变化,就可以发现很多显著的变化。

Mac Pro 的前身 Power Mac G5,我们会说时代在变化,内部设计当然与时俱进,但是遗憾的是,其他很多产品的设计并非是这样,或者说最多是因为元件的大小改变了,而在尺寸上有所变化,而其他方面的突破甚微,包括日新月异的手机设计

回头看 Apple 产品的结构设计

Apple 在不久前更新的 Mac mini ,采用了 Unibody 设计,外壳从一整块铝中雕刻而出。更多的拆解图见这。

老款的 Mac mini,更多的拆解图见这。

对比着两者,可以感受到新款的内与外是融合的,而老款的 Mac mini 的外壳就是一个罩子。

iPad 3G 的拆解图(更多见这)

iPhone 3GS 拆解图(更多见这)和 iPod touch 拆解图(更多见这)

iPhone 第一代的拆解图(更多见这)

iPod classic 拆解图(更多见这)

iPhone 4 内部结构的另一张图。

虽然是不同的产品,但从中我们可以明确感受到 Apple 的产品不仅在外观上一步步进化着,而且内部也是,两者相结合就是外观不仅仅为改变而改变(简单举例就是为了更新产品而换一个样子),内部也不是应改变而改变(应改变而改变简单举例就是技术或元件的变化而带来的被动改变),我们可以感受到Apple pp在内外融合的整体上的主动探索和进化。

从 Apple 产品内外进展历程中,可以看见一个转折点,那就是 Unibody。

Unibody

Unibody 不仅是工业设计上的一个里程碑,而且也是现代工业生产以及现代工艺(CRAFT)上的一个里程碑,我甚至认为它在人文精神层面也起到了重大促进作用(见《人与物的距离之变》)。

Unibody 有狭义和广义之分,即使只针对于 Apple。狭义的 Unibody 是一种生产工艺,就是指在一整块原材料中用去除材料的方法加工出成品,通常是指使用 CNC 对块状金属进行铣削,而成品具有明显的整体性特征,即有高度或者说有封闭围拢的形状,通常一些形状特征较难使用其他普通加工方法加工而成,比如用到模具的工艺。广义的 Unibody 是一种形体特征,具有 Unibody 形体特征的通常具有明显的整体性特征,比如封闭围拢的形状,或是将通常的结构分件特征进行了一体化处理,但它未必使用诸如 CNC 对块状金属进行铣削等整体去材料方法加工而成。MacBook Pro 的 Unibody 是狭义的 Unibody,而塑料壳的 MacBook 的 Unibody 是指形体特征。

Unibody 这个词是随着 MacBook Pro 发布会 Jonathan Ive 上台介绍而流传而开,实际上 Apple 以前也使用过这个词(其他领域用的就更多了),比如与 Pro Mouse 鼠标相关的专利文案之中,而这种与 CNC 相关的工艺更是常见,只不过 Apple 将它带到了新的层面,和其他 Apple 的应用创新一样,起到了革命性的作用。

在我们印象之中,Apple 有一个特点,或许我们可以称为“作”,即在一些地方一意孤行地追求它所追求的完美和漂亮,比如零度拔模角之类,追求形状的单一完整,分型面与分件面的偏离即形成一个收缩围拢的形状。当其它还在使用上下壳结构的时候,Apple 已经在竭力避免使用这种结构的路上越走越远,将侧面的咬合线甩地远远的。

无线版的 Pro Mouse 和 Might Mouse,图片来自这里。Pro Mouse 即是传说中没有按键的鼠标,因为人们总是抱怨 Apple 鼠标只有一个按键,倔强的 Apple 就以一个没有按键的鼠标回应之。在正常视角中,这两个鼠标看起来是浑然一体的,如同一块完整洁白的玉石一样,这不仅得益于上表面不作按键分件设计,以及应用简洁的形体,还来自于越过最外点而朝内拐的设计,即截面最大处并不是零件边缘,而一般的模具成型,形状的最大处即是分件之处。

iPod mini 和第一代 iPod shuffle,iPod shuffle 一代使用了二次注塑的方式实现了零度拔模角的口香糖式设计,而 iPod mini 则使用了铝挤工艺,实现了完整无缝的外壳。

前三代的 iPhone,弧线经过最高点然后继续折回。

iPod touch 2 代和 3 代有着和 iPhone 2 代和 3 代类似的曲线特征,但是更为彻底,我们也可以从 iPod touch 1 代的对比中来获取这个感觉,iPod touch 前后背部形状差别很大,一个是直线型一个是弧线型。

iPod touch 比 iPhone 更完整(指的是 2 代和 3 代),它在外部看只有两个部件组成,背壳和前面板,而粗略看上去它是完整一块,人们不会有意识去分辨背壳和前面板,这得益于背壳曲线设计的引导。而 iPhone 却有一圈金属饰条,iPod touch 1 代也有一圈较大的边框,因为它的结构和 iPhone 1 代一样更偏向传统的手机结构设计,即内部结构的基础是一块塑料件,在这块塑料件上进行装配然后配上外壳,详细体会可以见 iFixit 的拆解图( iPhone 1 代和 iPod touch 1 代)。而 2 代和 3 代的 iPhone 和 iPod touch 的结构设计明显转换到 Apple 风格的结构设计上,不再有塑料做成的结构基础件,而是和 iPod ,MacBook 这些产品类似,以外壳作为结构的基础。iPod touch 1 代的背壳和内部结构是脱离的,而 2 代和 3 代的 iPhone 和 iPod touch 所有的东西是从安装在背壳的基础上开始的。传统的塑料结构基础件模式除了在美学上较难突破外,在控制重要和厚度上也有不少的束缚。

iPod touch 比 iPhone 更完整,因为它将 iPhone 上的金属边框和背壳融为一体了,iPhone 上有这么一圈金属边框是因为塑料材料决定的,塑料材料又是决定于手机产品这个特性,可以想象 iPhone 上没有那么一圈金属边框,那会在品质感上减低多少个档次啊,除此之外,有了这么一圈金属边框,在制造和装配上带来了不少方便。iPod touch 是一个完整的不锈钢金属壳,所以为了避免形体上的单调或者说在正面作更好的融合,翻到正面的不锈钢有一圈平面的配合,效果可以比较 1 代 iPod touch,1 代没有这圈细小的平面过度,同样 iPod touch 3代(及2代)在玻璃和金属框之间有美工缝的设计,即一道极窄的刻意设计的缝隙,也为整体效果增色不少。

iPod touch 这个完整的背壳是用 0.5 mm的不锈钢板冲压成型的,因为最大截面在内部(腰鼓形弧线),使用了可收缩型芯,弧线设计既符合审美,比如左右的不对称,又符合人机工学,同时还要考虑到结构性能。这样的外壳设计必定会为结构设计和装配带来一些挑战性,首先需要有托架焊接到背壳上来支撑内部器件并强化结构性能,装备从滴到上,由于元件众多,所以厚度方向上的精度控制尤其重要,所以在托架和衬片焊接完成后需要进行 CNC 加工。

从外部看是形状的进化历程,从内部看是“结构” 的进化历程。

当 Apple 在 MacBook 上应用了全铝雕刻成型的 Unibody,将 Apple 的设计推向了一个新的层面,Apple 对整体性的追求也跃进一大步。

也可以拿出康对砖的描述 — “砖,你想成为什么?”“我想成拱。”一块材料,一块硬材料,最想成为一件作品,最想被雕刻成为一件作品,为什么不喜欢其他方式,因为这种方式最酷。

现在距 Apple 公布他们的 Unibody 设计已经快两年了,其他厂商跟进的并不多,因为如上面所说的它也是工业生产的一个里程碑,要全线批量生产不是一件小事。此后采用类似工艺,有的会称其 Unibody 也有的不用这个词,HP 的 ENVY 13 和 15 ,不过它是应用在 D 壳之上,还有 Zune HD 的背壳。还有上图所示的 Nexus One 的那腰带形状,还有 Nokia N8,N8 让我感到奇怪的是 Nokia 在官方博客中介绍是“从一块阳极氧化的铝中雕刻而出”,而看上去它主要部分是铝挤的,而且即使真是如此,阳极氧化应该在雕刻之后吧。另外还有 Dell 的 Adamo。

目前没看到任何后继者在 Unibody 设计上可以追上 Apple 的,甚至可以说就是对 Unibody 的理解都没有跟上,就像 Nexus One 的 Unibody,在 Google 官方介绍视频中(1:18 处)出现了模糊了的“UNIBODY”字样,但是总觉得是为了 Unibody 而 Unibody 或者说只是为了装饰,如其形状一样 — 别扭和纠结。

跟随者的先天缺陷是注定的,除非作出了巨大的努力。Unibody 对于 Apple 来说像是一种自然生长,这是 Apple 对设计对整体性的不断追求自然得到一个结果,并大胆地结合了锋利的边线设计,将 Apple 的形体风格带入新时代。

试想,如果最先出现的不是 Apple 的 Unibody ,而是其它的比如 Nexus One 的,接着会是怎样,我想不管有没有 Apple ,最终如 Apple 这般的 Unibody 设计一定会被实现,而现在的 Nexus One 的 Unibody 设计只是继承 Apple 的 Unibody 的一个偶像选择,这就是以前提到的“必然”和 “Universal”。

Unibody,工艺( Craft )之美

当第一只黑猩猩认识并捡起一根骨头,将其作为武器和工具,标志着人类意识和认知力的产生;那么当打磨第一块石头的时候,那是创造力的诞生;在打磨过程中产生了满意和愉悦,就是工艺(craft)诞生的时刻。

当我们看到或摸到 MacBook Pro 的那道有一点利手边缘的时候,当我们用砂纸打磨一个东西在多次来回擦拭之后在吹开粉尘看到光滑的时候,当我们在用白色在画面上点出高光当我们在效果图上加上反光的时候,当我们在耗尽最后一点精力找出 Bug 看着程序运行的那一刻,当我们用榔头将钉子不偏不倚敲进一块质感很好的木头看着钉帽嵌入木头的那一刻……我们触摸到了黑石。

记得在小时候看到的那些游走的手工艺匠人,凿臼的石匠,就是从一块石头中凿出一个水槽,我既为其着迷同时也感到困惑。因为这看上去是一件非常简单的事,比起凿石佛的来说,只需要在石头上挖出一个槽子就行,为什么没有更厉害一点的工具一下就搞定呢,而不需要这样一小块一小块石片地挖,需要费上这么多天,而且石匠它从开头到初次成型都是差不多大小的一块块凿,为什么不大一点呢。但是我非常着迷于观看这个无聊的过程,尤其是石匠在每次榔头敲下那一刻就闭上眼睛,然后一块石片就脱落,慢慢在这个大石块上出现形状,然后是平整,然后是肌理,新鲜的石头和荔枝一样嫩。

我们赞叹工艺之美,那种用技能去克服困难完成作品的过程,坚硬是一种原始基础的困难,雕刻也是一种原始基础的技能。罗丹说雕塑是将石头的灵魂解放出来,坚硬具有抽象性,所以它能够承载起很多精神,这是我们陶醉于从坚硬而来的作品的原因,一个石头雕塑和一个泡沫雕塑给人不一样的感受,而雕刻也比塑造更具有抽象性,因为前者更拘束更搜索,所以一个雕刻作品和一个铸造作品也给人不一样的感受。

我们赞叹工匠之美,它让人与材料有了更深的接触,就像 “2001: A Space Odyssey” 里面一样,这是一种触摸。手工艺时代,人们与材料直接的触摸,工匠是手的艺术,在作品之中留下手的痕迹,这一段的触摸如同黑猩猩和黑石的那第一次接触。

那么工业化之后就像是在月球上的那次触摸,将我们带向新的未来。在《人与物的距离之变》以及《实体感的消失》中说到随着工业化的进展,手工艺被机器生产,市场经济的形成,信息社会的到来,让人与材料之间的关系发生了彻底的改变,生产力改变,生产消费模式改变,设计也在改变。BBC 前段时间出了5集纪录片,讲述工业设计在工业化之后到现在的发展简史 — The Genius of Design,从这个纪录片中可以获取一个概括的图像,从生产机器的出现,人们应对新时代追求现代化,战争的影响,塑料的出现,到消费主义时代的到来以及人们的反思。

我们在工业化的产品中获取空前的满足的同时,也怀念手工艺时代那种人与材料的亲近之感,这并不是具体的而是抽象的感觉,我们仍能从工业化产品的触摸到各种材质肌理,失去的是精神性的东西,就是工艺之美,工匠的艺术和精神。我们身边不再有那种需要经过几天几月手工打磨而出的产品,或许它们的生产时间在1秒之内,那么我们如何去寻找那种工艺之美呢?但是,如果以此来对过去进行怀念是消极和懦弱的,甚至愚昧的。

事实上,我们并没有失去这种工艺之美,当我们看到现代化的生产车间,快速的流水线操作,敏捷迅速的机械臂等等之类,我们会体会到这种工艺之美,但为什么我们在最终的产品中体会不到呢,就是手工艺时代,一个作品可以留下工匠的触摸,那么一个现代的工业化产品中的机器留下的工艺之感,我们是否能够体会得到呢?我们仍能从产品中去获取这种工匠的艺术吗?

这就是现代设计的责任。

我们可以从 Apple 的 Unibody 中体会得到,一个对 Unibody 工艺没有任何了解,甚至不知道是否怎样成型,使用了什么设备,它的精度控制等级是多少,对设计也不知道怎样描述,不清楚是一体设计还是拼凑粘贴的,甚至是一个纯正的物欲主义消费者,他仍然能够在某一刻,抛弃粉丝情节,抛弃媒体的灌输,脱离开那些未经过自我判断的价值观,能够体会到其中的品质感,或许就是一种模糊但是很纯粹的感受,我觉得这就是拉近了人和物的距离,这个产品就体现出了它的工艺之美。MacBook 的 Unibody C 壳是一个现代化的机器加工品,但它就像一个石雕作品一样,我们能够体会到一些凝聚着的东西。

但是我们可以从 Nexus One 的 Unibody 中体会到什么呢?这就是设计的重要,进入现代化之后,生产者成为了机器,那么能让产品和人作交流的使者就是设计师,设计师也不是直接用手进行创作,而是将更多的工作交给思想,使用硬度多高的工具也不能从一块铝中去手工雕刻出一个设计,我们需要的是现代工匠。

保持接触

在 Core77 对 Jonathan Ive 的那次简短访谈中,Jonathan Ive 说到:

“对一个实体物的体验一个最主要的相关因素就是材料,我们(在 Apple )体验和探索材料,处理它,学习材料的固有特性和将它从原始的材料转变为最终成品的工艺,比如说,明确理解机加工或者研磨的工艺会怎样作用于材料,理解,倾注于材料和公司,是我们工作方式中极为重要的。”

“最好的设计它会明确地承认你不能将形式同材料分裂,材料引导形式(the material informs the form),与之正好相反的方式是,在 CAD 里虚拟设计,创造一个随意的形式,然后以独特的材料如渲染出图,标注说’这是木头’之类等等。而当一个物体的材料,材料的工艺和形式,所有的都得到完美的均衡时,这个物体就会在很多层面(给人)带来真实的共鸣,人们会在一种独特的方式下认识到物体的本真。”

“在现在的设计学校里可能对虚拟的设计工具非常精通,过分依赖于它们的危险是我们将以与物理世界脱离而终结,在我们寻找快速制作三维物体的时候,我们会遗失制作东西的体验,那些可以给带来对形式、材料和材料行为方式的第一体验,‘我在这压得太重,它这里就破裂了’等等,一些数字设计工具很吸引人,但重要的是人们仍然真实地想努力找到一条道路去获取材料的直接体验。”

“以学术的方式是很难学习材料的,比如看书和看视频,真正理解一种材料的唯一道路就是使用它制作东西,激发想制作东西的欲望是非常重要的,对材料世界好奇,真正理解材料达到一个层面。”

“对一个设计师来说,对材料的不断学习不是份外之事,它绝对是根本的。”

在 Apple 的几乎所有官方视频中(21世纪的),Jonathan Ive 的形象和发布会上的 Steve Jobs 一样总是一个形象,光头、胡渣、T恤和肌肉男,有人曾经评论说 :“我就整不明白为啥他出现总是穿着那件汗渍渍的T恤,难道是为了让我们相信他刚从工厂出来,刚挥着锤子砸出个iMac?”事实上,Jonathan Ive 他的确在用自己的手砸出很多模型,来获取对材料的深刻理解。

在手工业时代,设计者和制造者基本是同一个人,工业化、市场化和职能分工之后,两者开始脱离,随着工业化的深化,制造的更多任务将交给机器,对设计师来说,这是一个与实体脱离的过程,朝着知识化的方向发展,用形而上管理形而下。但是实体是人类存在最基础和重要的部分,如果当我们进化到不再依赖实体的时候或许就不用“人类”这个词了,只不过我们需要用新的视角去看待,就像从手工业走向工业化,原本设计者和制作者的一体进行分化,而现在,我们将设计者依然视作“制作者”(Maker),只不过这时的“制作者”已经被赋以新的含义了。

我们没有 Apple 设计师那样幸福

从这张图你可以看到什么,iPhone 4 和 HTC Evo 4G,两种不同的设计,两种不同的结构设计,一种是传统的手机结构设计虽然从视觉上看它也是漂亮的,一种是突破性的工艺之美,还可以看到什么?可以看到一个是分工,一个是合作,从 HTC Evo 4G 上似乎可以隐约看到从设计师的设计到工程师的结构设计这一有着先后的工作流程,从 iPhone 4 很难看到设计师和工程师之间的先后关系,看不到明确的分工,比如这部分是我做的,那部分归你管,而是看到了一个整体。

每当我们说起 Apple 设计的时候,设计师们除了对 Apple 设计师佩服之外,最多的就是对 Apple 设计师的羡慕 — “ Apple 设计师是幸福的。” 因为他有条件让他的设计要求实现,各种很“作”的设计都能够被实现,可以突破各种限制,比如零度拔模角、腰鼓形等等,看上去有了 Steve Jobs 领导的公司,设计师可以提出各种苛刻的要求,而自己所作的却受各种因素的限制,不能得到任何发挥,只能老老实实地做着各种平庸的设计。

表面上看这种抱怨和羡慕是合理的,毕竟设计的实现不是设计师一个人的事,但是从设计师自身的角度去看,这中想法完全是一种托辞,为自己的无能和懦弱寻来的一条后路而已。

如果我们去看 Apple 前期产品,比如上面“回头看 Apple 产品的结构设计”那一节所简要展示的,我们确实可以看到结构对外型的配合,有时候甚至结构是屈从于外形设计,这和 Apple 对设计的重视分不开的,但是越到后来,你就可以看到两者的融合,你看不到是结构是否服从于外形,工程是否屈于设计,设计是否受制于工程,分不清哪一部分是设计师的功劳而哪一部分是工程师的功劳,看上去设计师也是工程师,所有都是相融在一起的。

Apple 的确非常强调各部门的合作,设计在 Apple 中占有重要的地位,Apple 的设计师与其他部门的合作也有着深厚的基础。但,最重要的是我们看到的,Apple 对产品对设计的不断深入理解。让一个人来既作设计师又作工程师是不现实的,因为我们处于现代工业文明之中,分工是它的基础,基于分工的设计是怎样的呢?那就是我们最常见的,设计师接过从流水线上来的任务,完成自己的“本份”工作,放到传送带运到工程师,工程师接到在其基础上做他的“本份”工作,发现问题,不是自己的责任,问题来自设计师,写上自己的回馈,又放到传送带运回给设计师……这就是为什么多次当我们看到 Apple 设计突破的时候,发现其余的这样循规蹈矩传送带来传送带去地已经很久了,有点腐朽了。

怎样提高对产品对设计的理解,那就是 — 触摸。

T —— 经典式和现代式

Apple 的设计是最牛逼的吗?

如果陷入这个问题的讨论,就是闲聊扯淡了,可是一叶障目的情形却是常见的,你不可能学会 Steve Jobs 的穿衣风格或者脾气就可以再造一个 Apple,也不可能只关注 Apple 你就可以认识设计了,Apple 的设计只是其中之一。

我们常听说 Apple 不作用户调研,那么如果我们学 Apple ,也就不用户调研了?所以,将 Apple 设计从一个子范围提升到一个父范围,比如 Apple 设计代表全体设计,这中源自偶像崇拜的近视无疑会带来固步自封,加上粉丝所持有的那份傲娇,没有比这更让人觉得遗憾的了。

关于 Apple 设计我们所知的都是围绕着产品、围绕着设计,那么设计除了围绕着设计之外还能围绕着什么呢?还有很多,因为设计这个专业和其他行业一样一直在不断的扩展和进化,我们现在的设计已经去10年前的明显不一样了,或许10年前的设计师是一个纯粹的工业造型设计师,而现在的设计师需要更开放面对更多的新学科新领域。但是我们从来没听过 Jonathan Ive 来谈过关于 Design Thinking,关于 Design for the Other 90%,关于这关于那。

Apple 设计是属于经典式的,或许我们可以称是纯粹式的设计,它的活动范围相对是稳定的,而且追求的是纵深方法上的发展,很少来横向上作出延伸,它像是新时代的工匠,就像 Peter Zumthor 之于建筑设计,从某种角度来看,它是封闭的,但是在它自身所代表的那个维度上来看,它是引导者。就像 T 的一竖,而 T 的一横则可以是代表现代式的设计,即是开放的,在横向上发展,拥抱多学科,积极与外界以及新时代相融合,它呈现出的是丰富多彩。

不仅是 Apple 的设计,Apple 本身也是经典式制作者(Maker)的代表,比如秉持“做好产品”这一点,从其公司的运营特征到产品细微的功能确定上,我们都可以将其归纳到经典式之中,比如在手机系统上和 Google Android 的比较,可以很好地映照出两种特征,而且这两者并不是冲突的,也就是说 iPhone 越优秀,Android 就有更广阔的发展空间,可以说是相辅相成的。Apple 给人的不完美之处也可以将根源追溯到这种模式之中,尤其当你在横向上索求,而它在纵向上供应的时候。

经典式可以看成是内敛型的,而现代式则是开放的,从设计师个体的角度来说,同时具有内和外,在 T 的两个方向上都需要发展,这也是 Tim Brown 说的 成为一个 T 型人才。

技术和人文艺术

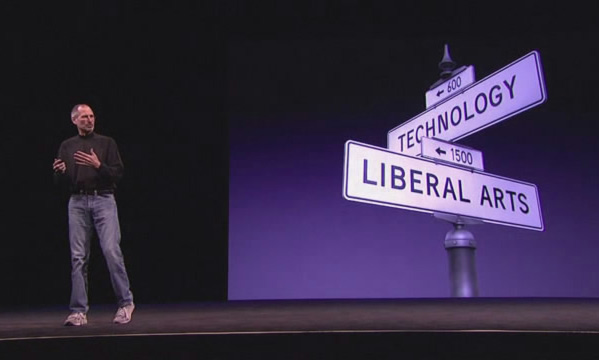

在 iPhone 4 发布会上 ( WWDC 2010 ) Steve Jobs 第二次以这张图片结束,第一次是在1月27号的 iPad 发布会上。Steve Jobs 说 Apple 不只是一家技术公司,而是追求技术和人文艺术的结合。

Last updated